노후 집테크 신풍속도!!!

| '어디에서 살까?'

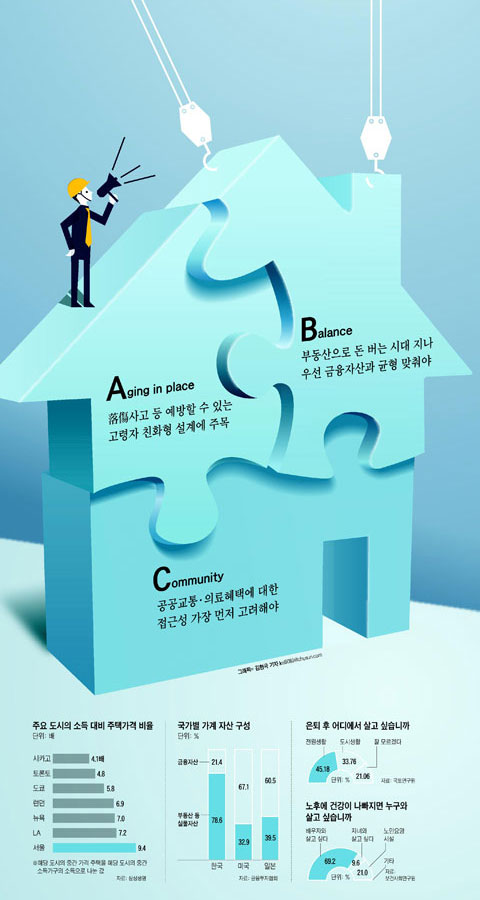

①낙상 사고에 대비하라 한국인들은 대부분 나이가 들어도 자신의 집에서 계속 살기를 원한다. 정든 집에서 살면 익숙한 곳에서 독립적인 삶을 유지할 수 있다는 게 장점이다. 하지만 이렇게 살던 곳에서 계속 살면 낙상(落傷)을 당할 위험이 커진다. 낙상으로 병원 신세를 지게 되면, 자신의 집에서 독자적인 생활이 불가능해지는 건 물론이다. 미국에선 매년 65세 이상 인구의 3분의 1 이상이 넘어지는 사고를 당하고 있다. 살던 집에서 노후를 보낸다면, 낙상 사고를 막기 위해 욕실에 미끄럼 방지 시설을 갖추는 등 고령자 친화형 설계가 필요하다. 장경영 삼성생명 은퇴연구소 수석연구원은 "은퇴 후 주거 형태로는 도심 아파트나 전원주택, 실버타운 등 여러 가지가 있다"며 "이 중에서 부부가 장단점을 따져보고 마음에 드는 형태를 고르면 된다"고 말했다. 단 나이가 들수록 장점도 단점이 될 수 있다는 데에 유의해야 한다. 예컨대 70대 후반부터는 활동력이 떨어져서 전원주택을 유지하거나 관리하는 게 부담이 될 수 있다. 80~90대엔 건강이 악화되면 다른 사람의 보살핌을 받아야 하는 만큼, 실버타운의 편의시설은 장점이 될 수 있다. ②주택 과소비는 피하라 한국은 가구주의 연령대가 높아질수록 부동산 자산 비중이 증가한다. 지난달 금융투자협회 발표에 따르면, 한국은 부동산 등 실물자산 투자 비중이 78.6%에 달해 미국(32.9%), 일본(39.5%)에 비해 높았다. 장경영 수석연구원은 "부동산 비중이 과도하게 높은 이유는 부동산이 부(富)의 귀착점으로 인식돼 온 재테크 문화와 관련이 깊다"며 "하지만 향후 부동산, 특히 아파트를 통한 수익 보장은 어려울 것으로 예상되는 만큼 재테크 판을 다시 짜야 한다"고 말했다. 본인이 주택을 과소비하고 있는지 아닌지 따져보는 기준으로 삼성생명은 가구원 수와 방 수를 비교해 보라고 조언했다. 가구원 수보다 방이 한 개 많으면 '보통', 가구원 수에 비해 방 수가 두 개 많으면 '과소비', 세 개 이상 많으면 '심한 과소비'라고 분류한다. 장 연구원은 "우리나라 일반 가정은 부모와 자녀 한두명으로 구성돼 있어 이 기준을 적용하면 '보통'에 해당한다"며 "하지만 자식들이 성장해서 집을 떠나면 '과소비'로 변하는 경우가 많다"고 말했다. 주택 소비 수준을 낮추려면 주택 크기를 줄이거나 집값이 싼 지역으로 이사하는 방법 등이 있다. ③외딴 '섬'은 피하라 최근 일본에선 '고독사(孤獨死)' 문제가 사회적인 이슈로 떠올랐다. 고독사 문제는 연간 3만2000명의 노인들이 가족의 돌봄을 받지 못한 채 홀로 사망하면서 불거지게 됐다. 한국에 사는 고령자들도 예외는 아니다. 사회적인 고립을 꺼리는 고령자들은 젊은 사람들과 교류하면서 지내고 싶어한다. 노인들만 모여 사는 노인 커뮤니티는 선호하지 않는다는 얘기다. 우재룡 삼성생명 은퇴연구소장은 "은퇴 후 주거지로 전원주택을 선호하는 사람이 많지만, 좀 더 나이 들었을 때를 생각해서 공공교통과 의료혜택에 대한 접근성을 우선 고려해 고르는 게 좋다"고 말했다. |

'시사' 카테고리의 다른 글

| 건강을 위해 산에 오르다 보면 생기는 욕심 중 하나가 등산복이다!!! (0) | 2011.09.25 |

|---|---|

| "집에 저당 잡힌 인생 싫어"… '꼬마 하우스'(3평 크기 초소형 주택) 붐!!! (0) | 2011.09.24 |

| 임금피크제 지원금도 대기업 편중..양극화 부채질!!! (0) | 2011.09.20 |

| 사상초유 전력대란/전기 10% 끄세요!!! (0) | 2011.09.20 |

| 프리미엄급 유모차 성능·가격 비교해보니.. (0) | 2011.09.20 |