황재연 군사연구 전문연구위원

• M855A1 탄의 등장과 차기 소총

미국 육군은 7.62mm급 경기관총 체계의 긴급 배치를 통해 사거리와 관통력 제한 문제를 어느 정도 극복했지만, 기존 M4의 저지력과 관통력 부족문제는 여전했다.

이에 미국 육군은 카빈 소총의 구경자체를 6.5mm나 6.8mm 등의 신형탄으로 교체하는 계획을 시작했지만, 전쟁이 지속되는 상황에서 총기와 탄약체계를 교체하는 것은 비용, 보급, 훈련 상의 문제가 너무 컸다.

◆ M855A1탄의 등장

2010년 6월, 미국 국방부는 신형 M855A1탄을 투입한다고 발표하였다. 신형 M855A1탄은 기존 M855탄과 탄자중량(4g)이 동일하지만 구조는 크게 변경되었다. 가장 대표적인 특징은 관통에 특화된 강철제 탄자를 사용한다는 점이다. 신형 강철탄자는 M4 카빈을 기준으로 3/8인치 강철판을 관통할 수 있는 사거리, 즉 인체에게 치명적인 피해를 줄 수 있는 사거리가 기존의 150m에서 450m로 3배 정도까지 증대되었다.

또한 기본 관통능력이 기존 M855탄과 비교해 2배로 증대되어 거의 7.62mm탄과 동등하여 자살 폭탄테러를 수행하는 차량에 대한 관통력 및 얇은 콘크리트 벽에 대한 관통력이 크게 증대되었다.

저지력 역시 강화되었는데, M855A1탄이 인체형 표적과 충돌하면, 전방의 강철탄자는 쉽게 관통하지만 후방에 입혀진 구리탄자는 밀도 차이로 인해 옆으로 확장되어 표적에 훨씬 강한 에너지를 전달한다.

이는 덤덤탄과 같은 효과에는 미치지 못하지만 어느 정도 비슷한 효과를 발휘하는 것으로, 미국 육군은 M855A1탄이 근접한 거리라면 7.62mm탄에 근접한 저지력을 발휘한다고 홍보하였다.

◆ 미국 해병대 M27 IAR

미국 해병대는 과거부터 사격술을 중시하던 부대였던 만큼 완전히 새로운 선택을 한다.

2011년 6월, 미국 해병대는 미군 특수전 부대가 널리 사용하고 있던 HK416 소총을 약간 개량한, 즉 보다 두터운 16.5인치 총열과 연장된 레일을 장착한 M27 IAR(Infantry Automatic Rifle : 보병용 자동소총)을 기존 M249 미니미 분대지원화기의 대체화기로 4,476정을 발주하였다.

여기서 M27 IAR은 미군 특수전 부대가 애용하던 독일 H&K사의 HK416 소총을 약간 개량한 모델로, 실제 해병대 주력화기인 M16A4와 외형적으로 큰 차이가 없었다. 하지만 보다 두터운 총열과 신뢰성이 강화된 작동구조를 통해 연사 사격능력과 신뢰성이 우수할 뿐만 아니라, 두터운 총열과 고유의 작동방식으로 인해 5.56mm탄을 사용해도 무려 700m급의 유효사거리를 확보할 수 있었다.

이에 많은 전문가들은 미국 해병대가 군수지원 문제로 인해 차기 소총 도입이 차단당하자, M249 대체라는 명목으로 차기 소총을 도입했다고 평가하곤 했다.

이러한 평가는 옳았다. 얼마 전 미국 해병대는 노후화된 M16A4(M16A2 개량형)의 대체형으로 기존 M27을 소폭 개량한 HK416 계열 모델을 차기 소총으로 선정하고 최대 5만정까지 발주한다는 사업을 발표한 것이다. 5만정이란 숫자는 미국 해병대 병력이 약 16만 명 정도인 것과 비교하면 부족한 숫자이지만, 해병대 내에서는 실제 전투를 수행하는 전투 보병에게 대부분 지급할 수 있는 숫자임을 의미한다.

미국 해병대의 계획은 통신, 보급, 행정, 포병, 공병과 같은 지원병과에는 휴대성이 높은 M4A1을 지급하고, 전투용 보병에는 새로운 HK416 계열 소총을 지급할 계획이다. 그리고 미국 해병대는 기존 7.62mm 경기관총을 완전히 새로운 8.6mm 중(中)기관총 체계로 교체할 계획이다.

• 7.62mm 소총 시대 개막?

미국 육군은 새로운 M855A1탄과 함께 신뢰성이 향상되고 자동사격을 갖춘 M4A1을 배치하고 있지만, 현재 야전군을 중심으로 여전히 5.56mm급 소총에 대한 한계가 지적되고 있다(M4 기본형은 자동사격능력이 없다).

이를 반영하듯 미국 육군 특수전 부대인 레인저는 7.62mm 소총탄을 사용하는 FN SCAR-17 소총을 사용하고 있으며, 새롭게 차기 소총을 도입하는 터키와 인도 역시 7.62mm 차기 소총을 선택하였다.

터키 육군은 올해 2017년 1월 11일, 터키 국영 조병창(造兵廠)인 MKEKMechanical and Chemical Industry Corporation가 생산한 MPT-76 차기 소총 시제모델 500정을 납품받았다.

MPT-76 소총은 아프가니스탄·이라크전 전훈과 함께, 터키 자신도 이라크 영토에 군대를 파견해 수많은 전투를 수행했던 경험을 반영하고 있다. 즉, 5.56mm탄이 아닌 장거리 사격에 적합한 7.62×51mm NATO탄을 사용하고 있다. 터키 육군의 작전지역 자체가 이라크와 시리아와 맞닿은 남동부 사막지대이거나, 북부의 고산지대인 만큼 장사거리를 갖춘 총기가 요구되었다. 그리고 과거와 달리 총기 기술의 발전으로 인해 7.62mm 소총도 충분히 근거리 전투에 적합한 자동사격 능력을 갖추게 되었다.

[사진 13]

인도 육군 역시 마찬가지였다. 인도 육군은 1999년에 카길 전쟁을 거치면서 INSASIndian New Small Arms System와 같은 5.56×45mm탄 소총의 사거리와 저지력 부족 문제를 체감하였다. 이에 사거리 500m 이상에 고산지역에서 사용할 수 있는 7.62×51mm탄 소총 제안서를 2016년 9월에 발표하였다.

◆ 잠정 전투배치 소총 사업

미국 육군은 2017년 8월 3일 ICSR(Interim Combat Service Rifle : 잠정 전투배치 소총) 프로젝트를 발표하였다.

[사진 14] 미국 육군은 지난 8월 3일, ICSR(Interim Combat Service Rifle : 잠정 전투배치 소총) 프로젝트를 발표했으며 가장 유력한 후보로 레인저가 사용중인 FN SCAR-17이 있다.

ICSR 사업의 가장 큰 특징은 바로 7.62×51mm탄을 사용한다는 점이며, 최대 8개 후보 모델을 2017년 9월 6일까지 제출받은 이후 긴급히 신형 소총을 배치하고자 했다.

여기서 잠정 전투배치라는 이름이 붙은 것은 미국 국방부가 보급체계 상의 혼란을 줄이고자 2020년 이전에는 완전히 새로운 구경의 소화기용 탄약체계를 선정하지 않겠다고 발표했기 때문이다.

이에 미국 육군은 차세대 탄약체계가 등장하기 이전까지 잠정적으로 사용하기 위한 새로운 소총을 요구하고 있었으며 이의 배경에는 앞서 언급된 아프가니스탄·이라크 전훈과 함께 방탄복의 대중화가 있었다.

2003년 이라크 전쟁이 일어나기 이전까지, 소총탄 방어가 가능한 방탄패널은 특수전 부대나 소수의 엘리트 부대가 착용하던 특수한 방어체계였다.

그러나 오랜 아프가니스탄·이라크 전쟁을 거치면서 희생자가 속출하자 방탄복이 군의 표준형 방어장비가 되었으며, 현재 한국군 역시 소총탄 방어용 방탄패널을 표준 방어체계로 배치하고 있다.

문제는 미국이 오랜 전쟁을 치르면서 수많은 방탄복을 망실했다는 점이다. 그리고 많은 방탄복이 이라크 정부군 등에 지원되었으며 그 과정에서 망실되거나, 불법으로 유출되는 경우도 잦았다.

미국과 서방측 이외에도 러시아나 중국 등지에서도 이제 NIJNational Institute of Justice 레벨 4급 방탄패널을 수출하기 시작, 현재는 중동지역에 널리 확산되고 있다.

이렇게 확산된 NIJ 레벨 4급 방탄패널은 M855A1과 같은 신형탄은 물론, 7.62mm탄이나 보다 발전된 M80A1탄도 방어할 수 있어 큰 문제가 되고 있다.

실제 시리아와 이라크에서 진행중인 IS와의 전쟁에서 이라크군이나 미군 특수전 부대는 방탄복을 입은 IS로 인해 당혹스러운 경험을 자주 겪어야만 했다.

이에 미국 육군은 방탄패널로 무장한 적군을 상대하고자 7.62×51mm형 ADVAP(ADVanced Armor Piercing : 개량형 철갑탄)을 개발하고 있다. 여기서 ADVAP는 관통력 강화를 위해 텅스텐 합금제 관통자를 적용해 NIJ 레벨 4급 방탄패널도 관통할 수 있다.

그럼 왜 5.56mm ADVAP탄은 개발하지 않는가?

5.56mm탄도 텅스텐 합금제 관통자를 사용해 NIJ 레벨 4급 방탄패널을 관통할 수 있지만, 이렇게 관통에 특화된 탄약은 충분한 저지력을 발휘하기 어렵다.

때문에 미국 육군은 600m 거리 이상에서도 충분한 저지력을 갖춘 7.62mm 소총 체계와 충분한 관통력과 저지력을 갖춘 7.62mm ADVAP탄 배치를 통해 강력한 억지력을 확보하려 한다.

미국 육군은 최대 5만 정의 ICSR(잠정 전투배치 소총) 체계를 구매해 해외파견이 잦은 스트라이커 같은 여단 전투단 소속 보병대대에 배치하려 했다. 이미 특수전 부대인 레인저와 델타포스가 7.62mm 소총을 널리 사용하고 있으므로, 역시 해외파견에 특화된 여단 전투단 보병에 신형 소총을 지급해 전투력을 보충할 계획이었던 것이다.

그러나 ICSR 사업은 사업을 시작한지 한 달 반이 채 되지 않아 포기되었다. 이는 미국 육군의 요구사항이 충분히 확립되지 않는데다, 보다 긴박한 사업에 밀려 사업이 취소될 가능성이 높아지자 아예 사업을 잠정 중단한 것이다.

하지만 야전군을 중심으로 7.62mm급 소총에 대한 요구가 여전히 강력해 프로그램 명칭을 바꾸고, 보다 후보 숫자를 줄이고 요구사항을 구체화한 형태로 차기 7.62mm 소총 사업이 부활할 가능성이 높다.

• 경기관총을 대체할 LWMMG(Light Weight Medium Machine Gun : 경량 중(中)기관총)

아프가니스탄과 이라크에서 수많은 격전을 치른 야전군 병사들은 7.62mm 경기관총이 최고의 무기라고 격찬을 아끼지 않았지만, 그럼에도 현재 7.62mm 경기관총이 교체될 가능성이 높아지고 있다.

미국 특수전 사령부와 미국 해병대가 발표한 5,000정의 차기 중(中)기관총 도입사업을 통해 현용 경기관총 탄약체계가 기존 7.62mm탄에서 8.6mm탄으로 완전히 교체될 가능성이 높아진 것이다.

◆ 치욕스런 실전 경험

앞서 언급했듯 미국은 아프가니스탄 전쟁을 수행하면서 장거리 공격을 수행하는 탈레반에 대응해 7.62mm 경기관총을 대량 배치하였다.

하지만 이것도 충분하진 못했다. 아프가니스탄 탈레반은 PKM 경기관총에 튼튼한 삼각대를 결합시킴과 동시에, 미리 시험사격을 통해 탄착군을 확인하는 방법으로 1,200m 수준의 유효사거리를 확보하곤 했다.

더욱이 아프가니스탄 탈레반은 12.7mm탄을 사용하는 DShK 중기관총도 널리 활용하였다. DShK 중기관총의 사거리는 1,500m가 넘어 어떠한 미국 소화기로도 대응할 수 없었다.

[사진 15]

결국 미군 보병들은 공군이나 포병을 호출할 수밖에 없었지만, 아프가니스탄 탈레반은 지원화력이 동원되기 전에 재빨리 전장을 이탈하곤 했다.

미국과 달리 제때 화력지원을 받을 수 없었던 호주나 영국군, 기타 유럽 ISAF 군대는 탈레반의 DShK 중기관총에 대응해 12.7mm탄을 사용하는 중량 13~ 15kg의 대물 저격총을 짊어지고 다녀야만 했다.

결국 누적된 불만은 미국 특수전 사령부와 해병대로 하여금 러시아 계열 중화기를 압도할 수 있는 사거리 2,000m급 이상의 LWMMG(Light Weight Medium Machine Gun : 경량 중(中)기관총) 사업을 발주하게끔 했다.

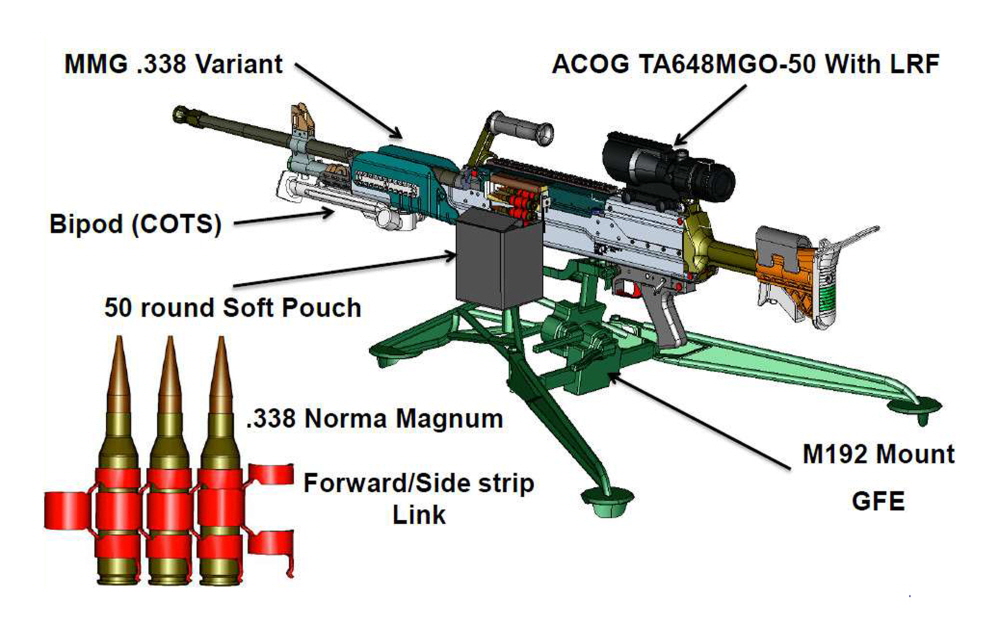

◆ LWMMG의 요구안

미국 특수전 사령부는 LWMMG의 요구조건으로 탄띠 급탄 방식으로 신형 8.6mm탄을 발사할 수 있어야하며, 경량화를 위해 탄피를 폴리머 재질로 교체할 것을 요구하였다.

총의 중량은 탄약을 제외하면 총 24파운드(11kg) 혹은 그보다 가벼워야 하는데, 이는 12kg의 중량을 가진 M240B 7.62mm 경기관총보다 가벼움을 의미하며 총열 길이도 24인치(61cm) 이하를 요구받아 현용 M240과 별 차이가 없다. LWMMG는 피카티니 레일방식 장치를 사용할 수 있어야 하며, 일반 총열과 소음형 총열 모두를 신속히 교체 장착할 수 있어야 한다.

그리고 장거리 표적에 대응할 수 있도록 현용 M240 기관총용 거치대와 함께, 보다 경량화 된 신형 삼각대를 갖추어야 할 것을 요구받고 있다.

무엇보다 LWMMG는 차량이나 지역 표적에 대해 <2,000m 이상을 초과하는 교전거리>를 확보할 것을 명시하고 있어, 완전히 새로운 8.6mm 338NM(Norma Magnum)탄을 사용할 계획이다.

여기서 338NM탄은 핀란드 라푸아사가 개발해 전 세계적으로 보급되고 있는 저격용 8.6mm 라푸아탄을 개량한 모델이다.

구체적으로 구경 자체는 라푸아 338과 동일한 0.338인치 즉 8.6mm이나, 탄피길이가 라푸아 338의 69.2mm에서 63.3mm로 다소 짧아졌으며, 라푸아 338보다 무거운 탄자를 사용한다.

현용 라푸아 338의 경우, 가장 무거운 탄자가 19.44g이지만 338NM은 기본탄 중량만 300그레인(19.44g)이고 향후 철갑탄이 등장할 시에는 보다 무거워질 가능성이 높다.

새로운 338NM 탄약이 개발된 것은 장거리 사격 시에도 보다 높은 탄도 안전성을 확보함과 동시에 최대한 반동을 줄이기 위함이었다.

◆ 338NM탄의 위력

338NM탄을 사용하는 중(中)기관총은 12.7mm탄을 사용하는 M2HB 중기관총이나 기타 러시아 계열 중화기를 능가하는 사거리와 함께, 기존 7.62mm탄을 크게 능가하는 저지력을 갖추므로 장거리 화기로 사용하기에 손색이 없다.

[사진 17] LWMMG에 사용되는 338NM탄은 핀란드 라푸아사가 개발해 전 세계적으로 보급되고 있는 저격용 8.6mm 라푸아탄을 대폭적으로 개량한 모델로 플라스틱 탄피 기술을 일부 사용한다.

338NM은 무거운 탄자를 사용해 1,000m 거리에서 기존 7.62×51mm탄과 비교해 5배 높은 충격에너지를 가지고 있다. 즉, 기존 7.62mm탄이 1,000m 거리에서 겨우 9mm 권총탄에 비견되는 저지력을 갖춘 것과 비교해, 338NM은 인체 이외에 웬만한 벽이나 참호를 관통할 수 있는 수준의 운동에너지를 보존할 수 있다.

때문에 향후 보다 우수한 철갑탄을 개발할 경우, 노출된 적 이외에 참호와 장애물을 통해 엄폐한 적도 상대할 수 있다. 다시 말해 휴대성은 7.62mm급이지만 위력과 사거리는 12.7mm급에 근접한 능력을 가지고 있는 것이다.

물론, 문제점도 있었다. 구경이 증대됨에 따라 탄약의 중량이 증가할 수밖에 없었던 것이다. 이에 338NM탄은 중량을 상쇄하고자 금속+플라스틱 탄피를 사용한다. 현재 플라스틱 탄피는 신뢰성면에서는 거의 완성단계에 도달한 상태이며 최적 설계를 적용할 경우 기존 황동탄피와 비교해 35% 정도 감량이 가능하다.

하지만 338NM탄은 상당한 고압탄이어서, 플라스틱 탄피는 신뢰성면에서 문제가 발생할 여지가 높았다. 이에 관련업체는 높은 압력에 견디며 탄피 배출에 중요한 탄피 후방부는 기존의 금속재질을 사용하는 대신, 탄피 전방부는 플라스틱으로 교체해 중량을 줄인 새로운 복합형 탄피를 개발하였다.

복합형 탄피를 채용한 338NM탄은 신뢰성을 유지하면서도 기존 황동탄피와 비교해 19% 정도 경량화를 달성하는데 성공해 전체중량이 기존 40g 정도에서 33g 정도로 감소되었다.

미국 GD-OTS사는 이미 2012년 당시 아프가니스탄 전장에 대응해 그 당시에도 LWMMG로 호칭되는 새로운 중기관총 개념을 선보인 바 있었다.

LWMMG는 GD-OTS사가 개발한 모델을 사실상 그대로 받아들인 것이므로, 향후 빠른 시험평가를 거쳐 2020년대 초반부터 본격적으로 실전 배치될 계획이다.

[사진 18]

미국 특수전 부대와 해병대를 통해 LWMMG의 성능이 입증되면, 이어서 미국 육군 일반부대까지 LWMMG가 확산됨과 동시에 향후 서방세계 표준이 될 가능성이 높다.

• 대한민국 방위산업의 선택은?

한국군은 현재 최소 160만 정 이상의 5.56×45mm탄을 사용하는 M16A1과 K2 자동소총을 배치하고 있으며, 향후 2022년 이후부터 K2 소총을 대체하기 위한 차기소총 사업을 시작할 계획이다. 주력 소총 이외에도 한국 육군은 K3 분대지원화기, K201 유탄발사기를 대량으로 사용 및 보관하고 있다.

한국 육군은 얼마 전 전방부대를 중심으로 노후화된 K2 소총을 보다 개량된 K2C1으로 교체하였으며, K3 분대지원화기를 보다 성능이 개선된 차기 분대지원화기로 대체할 계획이다.

[사진 19]

또한 2정의 K201 40mm 유탄발사기 중에 하나를 K11 복합화기로 교체하는 사업을 진행하고 있다. 소대급에서는 이렇다 할 지원화기가 없었지만, 아프가니스탄·이라크 전훈을 받아들여 새로운 차기 소대에 2정의 7.62mm K12 경기관총을 배치하고자 현재 시험 테스트를 진행하고 있다.

이들 모두는 나름 아프가니스탄·이라크 전훈을 반영한 것이나, 문제는 이것들 모두가 미국이 전시상황에 발맞추어 급히 선택한 응급방안이거나, 현재 사업을 포기한 체계를 담고 있다는 점이다.

◆ 잘못된 선택이다?

미국은 현용 주력소화기를 5.56mm급에서 7.62 mm급으로 임시 교체한 이후, 향후 완전히 새로운 6.5mm 신형탄을 2020년 이후에 배치할 가능성이 높다.

분대지원화기 분야에서도 현재 M249 미니미를 대신할 차기 분대지원화기 사업을 진행하고 있는데, 그 탄약으로 새로운 6.5mm탄이 주로 거론되고 있다.

소대급에서는 M240 계열 7.62mm 경기관총이 사용되고 있었으나, 먼저 미국 특수전 부대와 해병대부터 8.6mm 중(中)기관총이 배치된 이후, 이것이 미국 육군까지 확산될 가능성이 높다.

더욱 상황이 골치 아파진 것은 미국이 소대급 지원화기로 84mm 칼 구스타프를 표준 배치함은 물론, 분대당 1정씩 배치하기로 한 XM25 공중폭발탄 발사기를 사실상 포기했다는 점이다.

만약 이러한 선택이 책상 위에서 탁상공론을 통해 결정되었다면 무시할 수도 있겠으나, 하나같이 오랜 실전경험을 반영해 결정된 것이어서 문제가 되고 있다.

◆ 대대적인 개편이 필요하다?

한국 육군이 현재 진행중인 차세대 소화기 프로그램은 하나같이 전 세계 소화기 시장을 주도하고 있는 미국의 차기 소화기 체계와 동떨어져 있다.

그렇다고 미국의 변화를 기다리며 무작정 차기 소화기 사업을 미룰 경우, 총기의 노후화가 심각해져 전투력에 크나큰 악영향을 미칠 수 있어 전문가들은 K2C1 프로그램 사례를 참조할 필요가 있다고 언급한다.

[사진 20] K2C1 소총은 기존 K2 소총에 피카티니 레일과 조절형 개머리판을 갖춘 발전형 모델이다.

현재 한국 육군은 K2 소총의 노후화에 대응, 전방 주력부대 배치용으로 K2 소총에 피카티니 레일과 조절형 개머리판을 갖춘 K2C1 모델 5만 9,000정을 배치하고 있다.

한국 육군은 K2C1 사업 덕분에 현용 소총체계를 유지하면서도 보다 강력한 확장성과 성능을 확보할 수 있게 되었으며, 업체 입장에서도 현재 K2C1과 비슷한 모델을 상당수 수출하는데 성공하였다.

이들 성과를 반영, 현재 진행중인 차기 소화기 사업은 대대적인 현용 소화기 체계 교체 형태가 아닌, 특수전 부대와 전방 야전군에 수요를 충족하는 형식으로 적절한 수량만 배치할 필요가 있다.

그 후, 미국의 차세대 소화기의 방향성이 확실히 결정되면, 미국의 추세에 발맞추어 차세대 소화기를 개발해 한국군에 배치함과 동시에, 전 세계 수출시장에 진출할 필요가 있다.

◆ 차기 탄약 연구가 필요하다

앞서 언급했듯 미국의 7.62mm 경기관총은 8.6mm LWMMG로 교체될 가능성이 높으며, 현용 5.56mm 소화기 역시 향후 완전히 새로운 탄약체계로 교체될 가능성이 높다.

미국에서는 아프가니스탄·이라크 전쟁 경험을 반영한 LSATLightweight Small Arms Technologies 프로그램을 통해 5.56mm, 7.62mm, 6.5mm 구경의 플라스틱 탄피 및 CTCast telescoped탄을 개발하였다.

[사진 21]

여기서 CT탄은 탄자를 탄피 안에 인입하는 형태를 통해 기존 금속제 탄피보다 체적과 중량을 40% 정도까지 감소시켰으며, 현재 야전군 평가를 통해 그 신뢰성을 충분히 입증 받았다.

미국이 가장 기대하고 것은 6.5mm CT탄으로, CT 기술을 활용해 중량은 5.56mm급과 비슷하지만, 공기역학적으로 우수한 신형 탄자를 적용해 유효사거리는 기존 7.62mm탄보다 우수한 1,200m에 이른다.

국내에서도 (주)풍산을 통해 미국의 M855A1과 동등한 5.56mm 탄두분리탄과 미국 M80A1과 동등한 7.62mm 철갑탄을 개발하여 기반 기술력은 충분한 편이다.

[사진 22]

다만, 국내는 미국과 비교해 플라스틱 탄피기술이나 CTCast telescoped탄 기술이 취약하므로, 향후 방위사업청의 적극 지원 하에 국내에서도 8.6mm탄과 6.5mm CT탄 기술을 적극 연구할 필요가 있다.

◆ 변화되는 시장

현재 세계 소화기 시장은 격변을 맞이하고 있다. 과거에는 소요국이 자국의 조병창이나 산업체를 통해서 20~30년 동안 사용할 수 있는 수량을 대규모로 발주하는 것이 일반적이었다.

그러나 현재의 군용 소화기 시장은 전장 상황에 발맞추어 수만 정 단위로 주문되는 것이 일반적이며, 절대적으로 민간업체 주도하에 개발 및 생산사업이 진행되고 있다.

미국의 현용 주력소총인 M4A1을 생산하는 업체는 벨기에 FN사이며, 미국의 M110A1과 같은 주력 저격총은 아예 독일 H&K사가 독일에서 생산한 모델이 납품되고 있다.

프랑스 육군은 경쟁력이 없는 자국 업체를 배제하고 차세대 소총 후보자로 벨기에 FN사의 SCAR 소총과 독일 H&K사의 HK416F를 선정, 이 중 HK416F를 채택하였다.

[사진 23]

특이한 점은 프랑스 육군은 평가기준으로 총기 자체의 우수성과 함께 향후 생산업체의 생존 가능성까지 면밀히 비교 분석했다는 점이다.

이는 프랑스 총기 산업이 사실상 몰락한 상태이므로 선정된 차기 소총을 스스로 유지 관리하기가 곤란하였다. 때문에 사업 초기부터 신형 소총 후보로 향후 20년간 생존이 가능할 것으로 예측되는 업체만 선정하였으며, 사업비용 역시 단순히 총기 조달비용을 넘어 향후 20년간 위탁 관리비용 모두를 반영한 형태로 발주하였다.

이런 선택은 더 이상 남의 이야기가 아니다. 한국군 특수전 부대를 위한 차기 소화기 사업에는 FN사의 SCAR과 H&K사의 HK416이 양대 후보로 경쟁하다가, 얼마 전에야 겨우 S&T가 K2C2 모델을, 다산이 CAR-816 모델을 참여시킬 수 있었다.

결국, 국내 총기업체가 생존하기 위해서는 국제적 경쟁력을 갖춘 모델을 개발함과 동시에, 향후 20년간 그 업체가 생존할 수 있다는 장기적 비전을 보여 주어야만 한다.

• 맺 는 말

미국은 1980년대 이후 수많은 차기 소총과 차기 탄약사업을 진행했지만, 그 어느 것도 구체화되지 못하였다.

그러나 지금은 다르다. 미국의 군대는 여전히 아프가니스탄과 이라크 전장에서 전투를 수행중이며, 중동의 정세를 보면 향후에도 내전과 국지전이 지속될 가능성이 높다.

이에 미국 육군과 해병대는 단계적인 차기 소화기 프로그램을 진행하고 있으며, 향후 2020년이 넘어가면 1960년대 개발된 소화기 체계가 완전히 혁신될 가능성이 높다.

한국 육군은 얼마 전까지도 미국의 WASA(War Reserve Stocks for Allies : 전시비축물자)에 의존하다가 2010년 이후부터 본격적으로 독자적인 전시 예비탄 비축사업을 진행하고 있다.

때문에 이론적으로 한국군은 독자 규격의 탄약체계 개발 및 비축이 가능하나, 미국마저도 아프가니스탄·이라크 전쟁으로 인해 폭증하는 탄약소요를 충족시키지 못해 다량의 탄약을 한국이나 이스라엘을 통해 수입한 바 있었다.

무엇보다 미국은 전 세계 소화기 시장을 주도하는 국가인 만큼, 한국의 소화기 방위산업이 국제 소화기 시장에서 생존하기 위해서는 끊임없는 신기술 개발을 통해 미국의 발전추세를 추종할 필요가 있다.

다만, 여기에는 전제가 있다. 아무리 우수한 소화기와 탄약을 개발하더라도 그 체계가 실제 야전군을 위해 대량 생산된 모델이 아니라면 누구도 이를 발주하지 않는다.

그러므로 한국군도 미국의 소화기 발전추세에 발맞추어 신형 소화기와 탄약을 발주하여 전력증강을 이룩함과 동시에, 국내 방산업체에게도 해외시장 참여기회를 제공할 필요가 있다.

앞으로 세계 소화기 시장은 격변 시대를 맞이하게 될 것이며, 사실 우리에게 준비할 시간이 얼마 남지 않았음을 반드시 유념해야 할 필요가 있다.

'병기' 카테고리의 다른 글

| 한국형 전투기 상세 설계 돌입 (0) | 2018.06.30 |

|---|---|

| NASA 대형 무인항공기, 시험 비행 성공 (0) | 2018.06.17 |

| Su-35 (0) | 2018.03.02 |

| Su-57 PAK FA (0) | 2018.03.02 |

| 러시아 국방 "5세대 신형 전투기 Su-57 시리아 파견 사실" 확인 (0) | 2018.03.02 |